한국은행 장단기 금리 역전은 어떤 의미인가?

2016. 4. 18. 08:12 - the thinker작년 말부터 한국은행의 CD금리가 국채 3년물보다 높아지는 현상이 지속되고 있다. 장기 금리가 단기 금리보다 더 낮다는 것은, 단순하게 해석하자면, 대부분의 시장 플레이어들이 경기가 안좋아질 것을 예측하고 있다는 것이다.

또한 경제에는 positive feedback loop이 작동한다. 흔히 경제는 심리라고 부르는데, 바로 이 때문이다.

만일 현재 시점에 경기가 별로 나쁘지 않다고 하자. 그러나 어떠한 이유로 장단기 금리가 역전되었다고 하자. 그러면 경제가 나쁘지 않더라도 시장의 플레이어들은 미래의 경기가 나빠질 것으로 예측하고 불황의 합리적 전략을 쓰게 된다. 그 전략은 바로 소비 및 투자를 축소하는 전략이다. 개개인에게 합리적인 이런 전략들은 경제 전체로 보면 독약과도 같아서, 개개인이 합리적인 전략들을 쓰는 와중에 전체 경제 시스템은 불황의 늪에서 허덕이게 된다. 아주 고전적인 게임 이론의 사례다.

결국 이러한 불황을 벗어나게 할 수 있는 규모의 경제 주체가 - 거의 예외 없이 정부와 중앙은행이 - 각 시장 플레이어들이 소비 및 투자를 확대하는 전략이 합리적이 되도록 '만들어야' 한다. 금리를 낮추고 유동성을 풀어 물가 압력을 높여야 한다. 물론 지나친 인플레이션도 문제가 되지만, 지금 그런 걱정을 하는 것은 비가 장대같이 쏟아지는데 가뭄 걱정하는것과 같다.

장기 금리가 단기 금리보다 더 낮은 장단기 금리 역전은 "classic case of death"다. 역사적으로 거의 예외 없이 장단기 금리 역전 이후에 경기 하락 사이클을 시작하거나, 경기 하락 사이클의 시작을 장단기 금리 역전이 알린다.

따라서 각 나라의 정부와 중앙은행은 시장의 플레이어들에게 경기가 좋다는 신호를 끊임없이 주려 한다. 이런 신호를 주지 못한다면, 시장은 정부와 중앙은행이 더 이상 경기를 살릴 수 있는 수단이 없다고 받아들이고 경기 하락에 대한 '합리적인' 전략을 펴려 할 것이다. 물론 이는 실제로 경기를 하락시킨다. 제대로된 정부와 중앙은행이라면, 이를 피하려 한다.

그러나 지금까지 한국 정부와 한국은행이 해 온 정책을 보면, 책임전가 외에 책임감 있는 정책을 편 적이 없다. 따라서 시장 참여자들은 시그널이 의미하는 바를 믿지 못하고, 합리적 판단을 내릴 근거 부족에 황당해할 수 밖에 없다.

현재 한국의 장기 금리가 단기 금리보다 더 낮다는 것에 대한 또다른 해석은, 정부와 한국은행이 무지하고, 또 무능하다는 것이다.

'시황' 카테고리의 다른 글

| 래리 서머스 하버드 매거진 인터뷰: 2016.4.16. (0) | 2016.04.24 |

|---|---|

| 한국은행 기준금리 동결 (0) | 2016.04.19 |

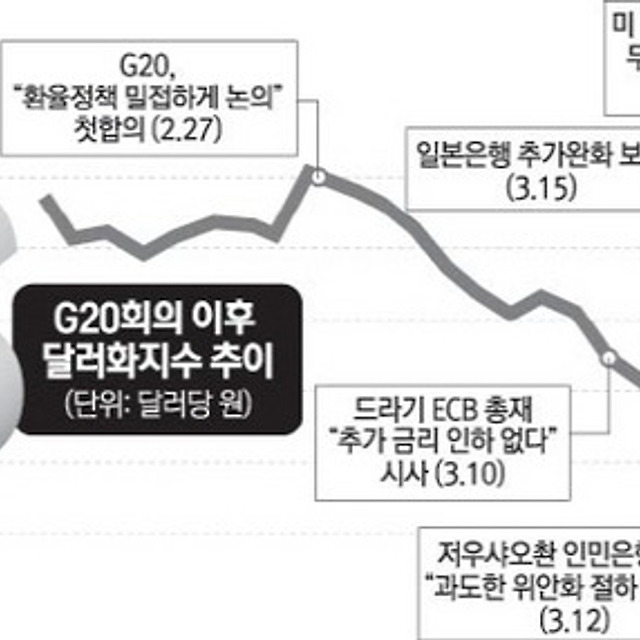

| 제 2의 플라자 합의, 상하이 합의 있었다? (0) | 2016.03.21 |

| 유가 반등과 앞으로의 전망 (0) | 2016.03.21 |

| 래리 서머스, 세계는 낮은 인플레이션의 새로운 도전에 직면했다. (0) | 2016.03.09 |